○湧水町保育の実施に関する規則

平成27年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,法,施行令及び府令において使用する用語の例による。

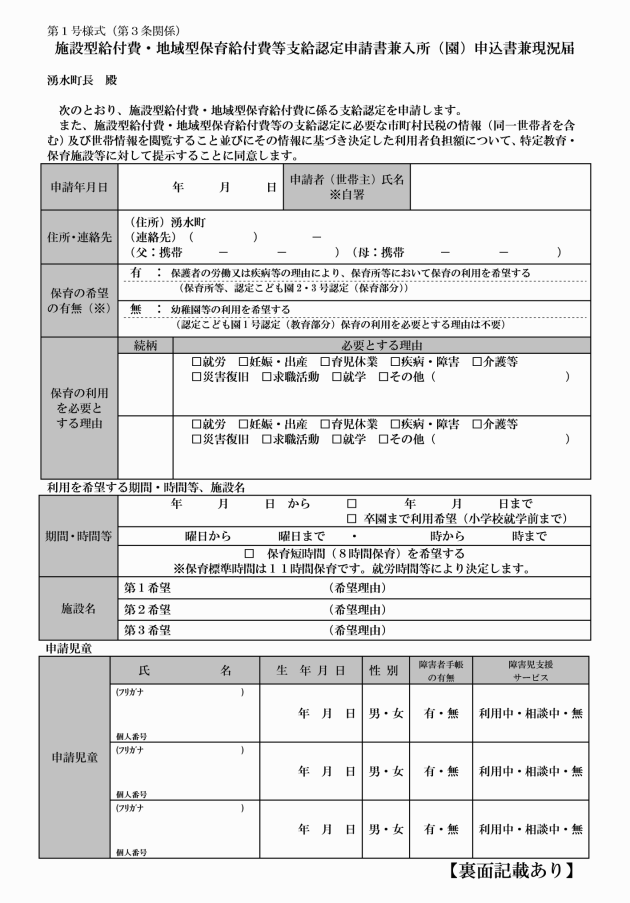

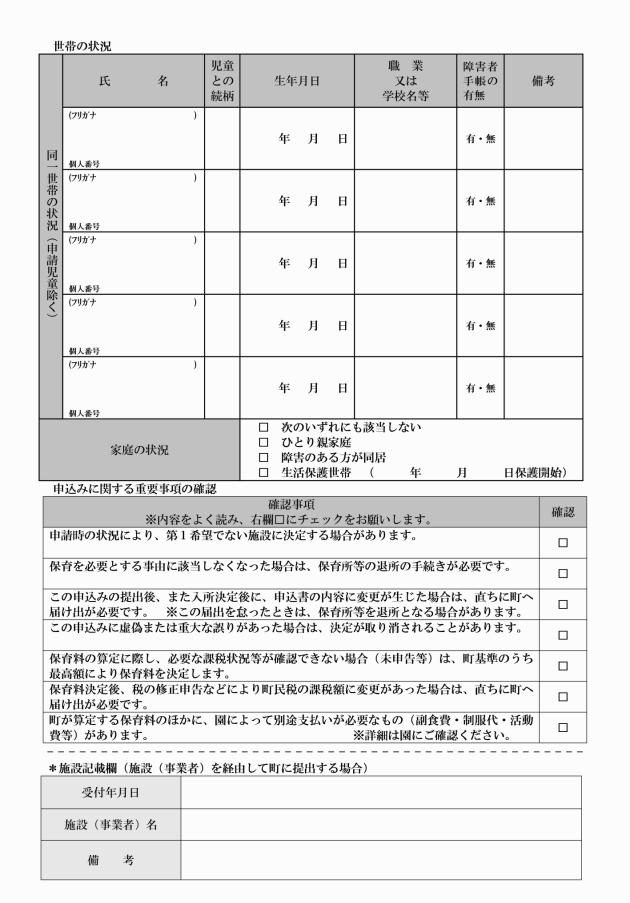

(認定の申請等)

第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は,府令第2条第1項各号に規定する事項を記載した施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所(園)申込書兼現況届(第1号様式。以下「申請書」という。)を,町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし,町長は,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

3 第1項の申請書(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は,特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 第1項の申請書(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は,特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設等は,関係市町村等との連携に努めるとともに,前2項の申請書の提出を受けたときは,速やかに,当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(令6規則2・一部改正)

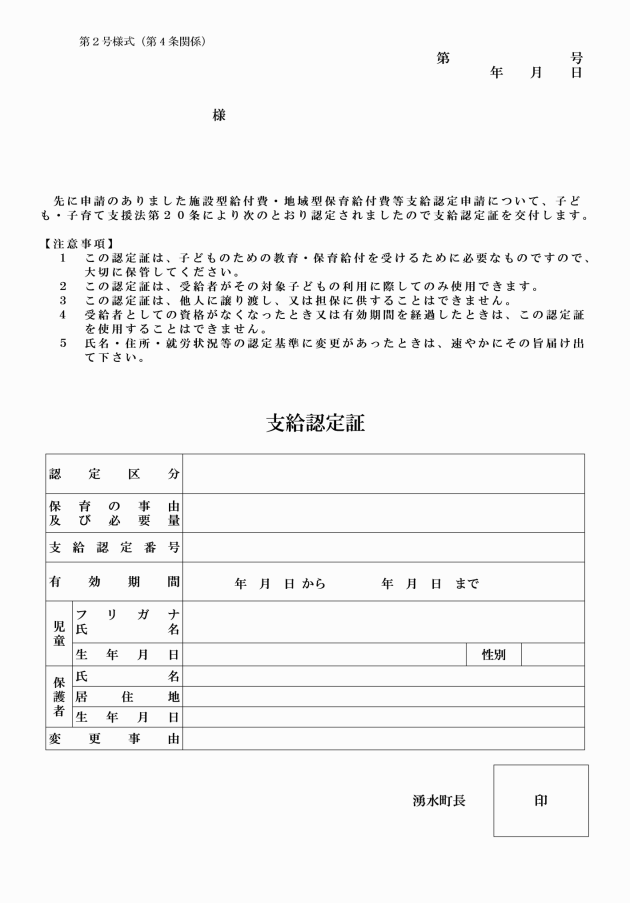

(支給認定証の交付)

第4条 町長は,支給認定を行ったときは,法第20条第4項の規定により,当該支給認定に係る保護者に通知するとともに,府令第6条に規定する事項を記載した支給認定証(第2号様式)を交付するものとする。

(令5規則13・一部改正)

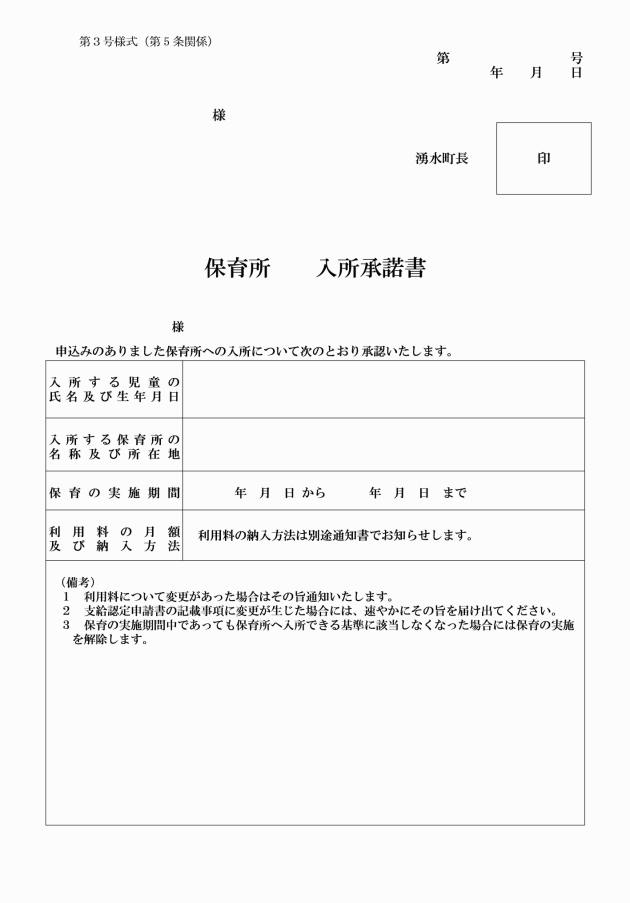

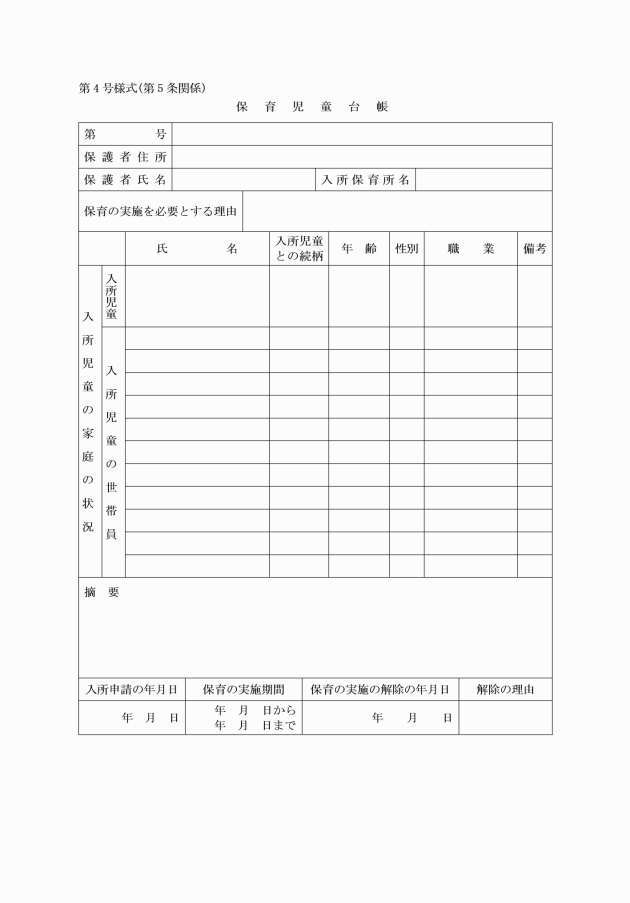

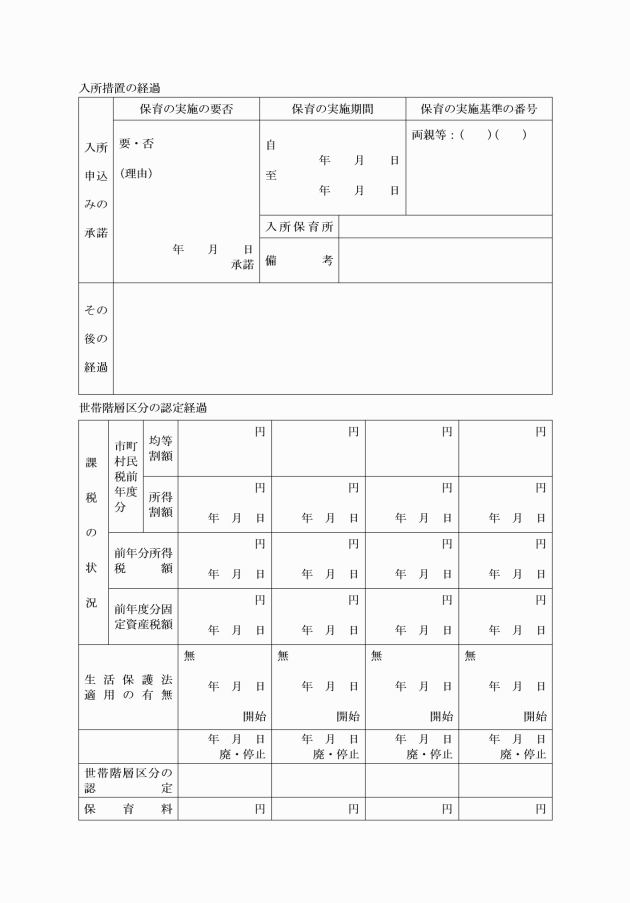

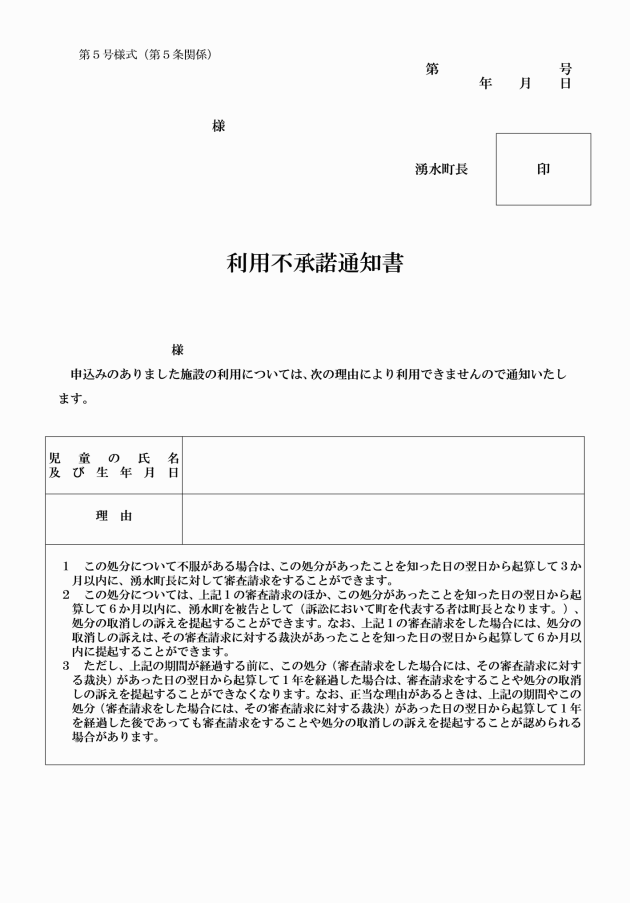

(入所申込)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する児童を保育所に入所させようとする者(以下「保護者」という。)は,申請書を提出して,町長の承認を受けなければならない。ただし,町長は,申込みがない場合においても必要があると認めたときは,保育の実施を行うことができる。

(令5規則13・一部改正)

(優先利用)

第6条 同一保育所の申し込み数が定員数を超えた場合は,世帯等の状況を考慮のうえ優先度を判断し,利用調整を行う。

(1) 湧水町ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年湧水町条例第144号)第2条第2項に規定するひとり親家庭に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し,当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 府令第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し,又は復職予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が,現に兄弟姉妹が保育を受け,又は受けようとする保育所等と同一であること。

(保育必要量の認定)

第7条 保育の必要量は,府令第4条の区分により認定するものとする。

(1) 保育の実施の必要がなくなったとき。

(2) 疾病その他の事由で入所児童の一身上に事故が生じ1箇月以上引き続き欠席するとき。

(3) 入所児童及び保護者が転出したとき。

(令5規則13・一部改正)

(入所の制限)

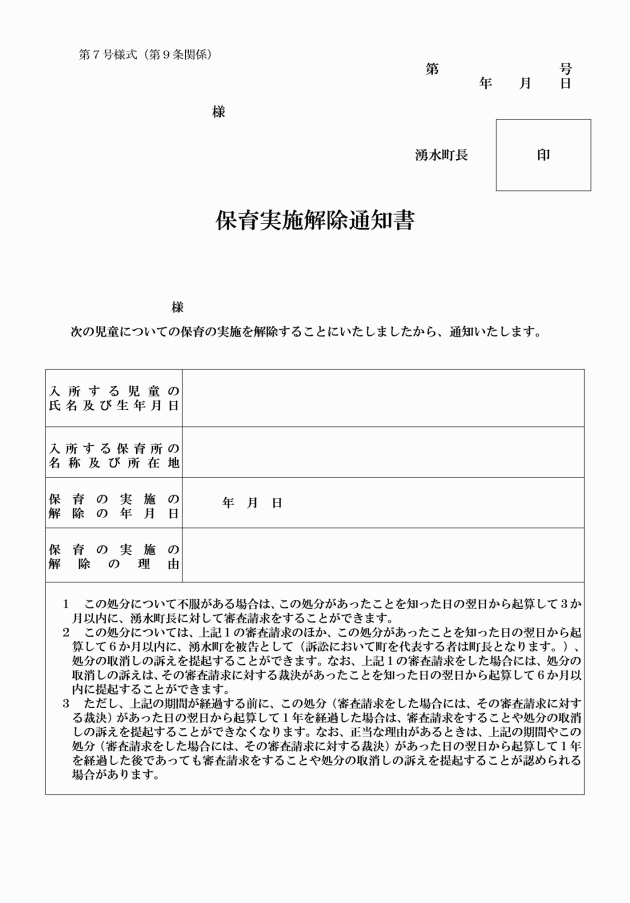

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは,保育の実施を拒否し,又は入所を一時停止させ,若しくは退所させることができる。

(1) 入所児童が悪質の疾病にかかり伝染のおそれがあると認めたとき。

(2) 他の入所児童に悪影響があると認めたとき。

(3) 入所児童が2箇月以上無届で欠席したとき。

(4) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。

(5) その他保育の実施の必要がないと認めたとき。

(令5規則13・一部改正)

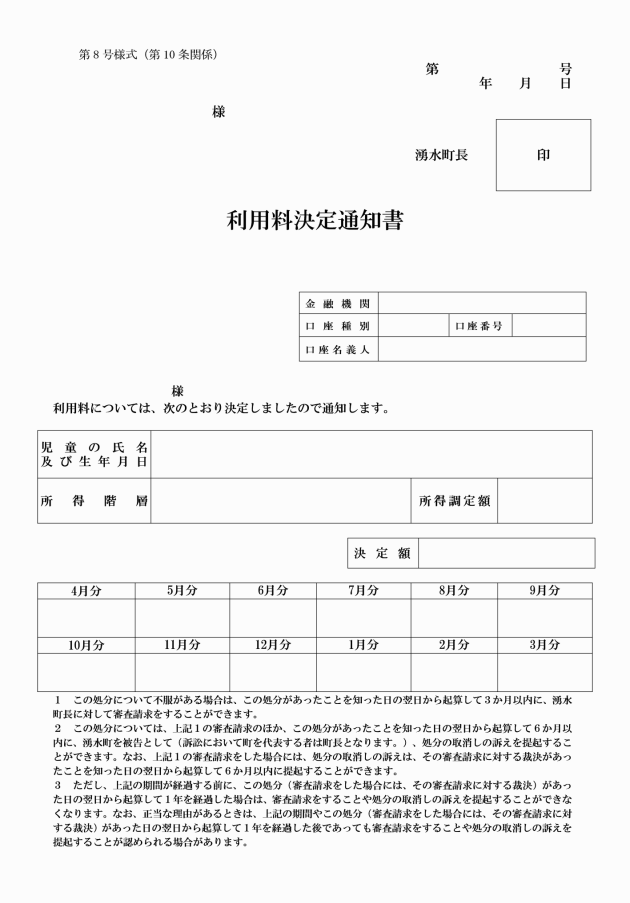

2 町長は,保育料を決定したときは,保護者等に通知するとともに,規定する事項を記載した利用料決定通知書(第8号様式)を交付するものとする。

(令5規則13・一部改正)

(保育料の徴収)

第11条 保育料は,町長の発行する納付通知書兼領収証書より町長の指定する期日までに納付しなければならない。

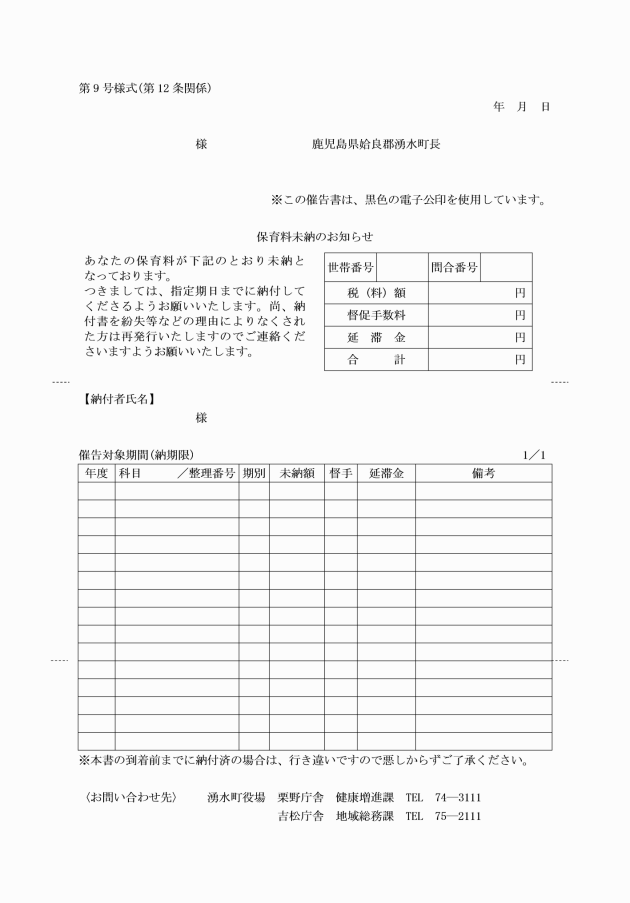

(督促及び滞納処分)

第12条 町長は,保護者等が納入期限までに保育料を納入しない場合は,納入期限後20日以内に督促状(保育料未納のお知らせ)(第9号様式)を発しなければならない。

2 保護者等が督促を受け,その督促状を発せられた日から起算して10日を経過した日までに,その督促に係る保育料を完納しないときは,地方税滞納処分の例により処分することができる。

(令5規則13・一部改正)

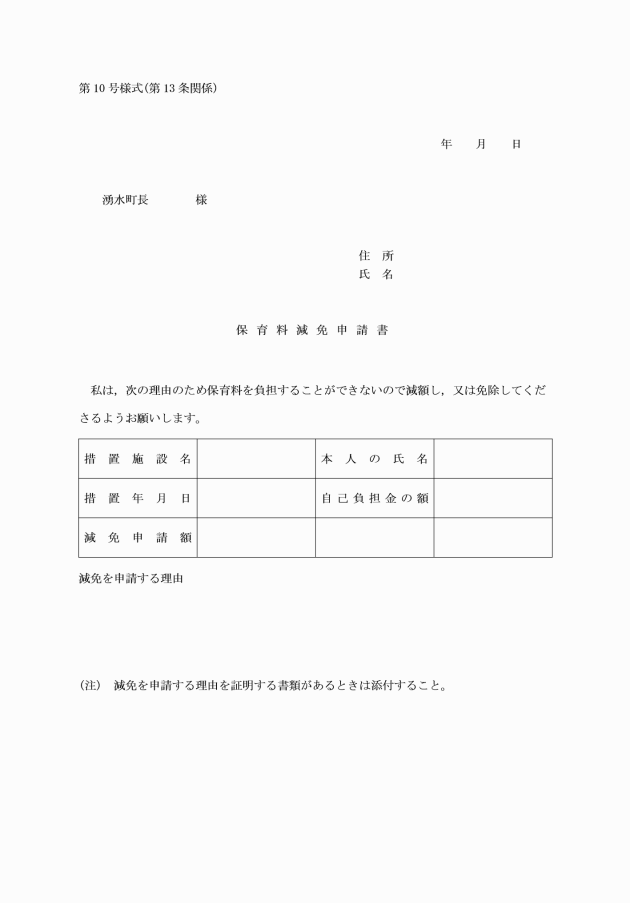

(保育料の減免)

第13条 町長は,保護者等が次に掲げる理由により保育料を納入することが困難であると認めるときは,当該保育料の額を減額し,又は免除することができる。

(1) 火災,風水害等による災害を受けたとき。

(2) その他町長が必要と認める理由が生じたとき。

(令5規則13・一部改正)

(徴収原簿)

第14条 保育料の納入状況を明らかにするために,町長は,保育料徴収簿を備え付けるものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から当分の間,第7条保育の必要量の規定については,適用しないことができる。

附則(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和5年8月14日規則第13号)

この規則は,令和5年9月1日から施行する。

附則(令和6年3月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和6年7月8日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

(平28規則12・全改,平29規則7・平30規則5・令元規則11・令6規則2・一部改正)

法第19条第1号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準表

(教育標準時間)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||

階層区分 | 定義 | ||

第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |

第2階層 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む) | 0円 | |

第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 0円 | |

第4階層 | 市町民税所得割課税額 211,200円以下 | 0円 | |

第5階層 | 市町民税所得割課税額 211,201円以上 | 0円 | |

別表第2(第10条関係)

(平28規則12・全改,平29規則7・令元規則11・令6規則2・令6規則11・一部改正)

法第19条第2・3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準表

(保育標準時間)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||

階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |

第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |

ひとり親世帯等以外 | 0円 | 0円 | 0円 | ||

第4A階層 | 所得割課税額77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |

ひとり親世帯等以外 | 0円 | 0円 | 0円 | ||

第4B階層 | 所得割課税額97,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第5階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第6階層 | 所得割課税額301,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第7階層 | 所得割課税額397,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第8階層 | 所得割課税額397,000円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | |

1 「ひとり親世帯等」とは,保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児(在宅の者に限る。)

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)

(7) 保護者等の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた者

2 第4A階層までの世帯のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯であって,当該世帯が2人以上の生計を一にする子どもを有するときは,当該世帯から入園している小学校就学前子どもの保育料は,次表の第1欄に掲げる区分に応じ,それぞれ第2欄により計算して得た額を保育料とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 第4A階層までのひとり親世帯等以外のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯で生計を一にする子どものうち,最年長から2人目(年齢が同じ就学前児童が2人以上いる場合は,そのうちの1人とする。) | 利用者負担額基準表に定める額×1/2 |

イ 第4A階層までのひとり親世帯等で,生計を一にする子どものうち,最年長から2人目以降 | 0円 |

ウ 第4A階層までのひとり親世帯等以外のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯で生計を一にする子どものうち,最年長から3人目以降 | 0円 |

(注) 10円未満の端数は,切り捨てる。

3 第4B階層から第8階層までの世帯であって,同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部,知的障害児通園施設,難聴幼児通園施設,肢体不自由児施設通園部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービス情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において,次表第1欄に掲げる児童が保育所等に入所している際には,第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童のうち,年長者(該当する児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準表に定める額 |

イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち,年長者(該当する児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準表に定める額×1/2 |

ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |

(注) 10円未満の端数は,切り捨てる。

4 満18歳未満の児童(ただし,18歳に達する日以後最初の3月31日までの間を含む。以下同じ。)を現に3人以上扶養している世帯で,その世帯の満18歳未満の児童のうち,認定を受けた児童が3人目以降に該当する就学前児童(市町村民税所得割課税額が97,000円以上の世帯に属する就学前を除く。)が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)に入所した場合の保育料は,次表第1欄に掲げる区分に応じ,第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 保育所等に入所している児童のうち,年齢の最も高い児童 | 利用者負担額基準表に定める額×2/3 |

イ 保育所等に入所しているア以外の児童のうち,年齢が最も高い児童 | 利用者負担額基準表に定める額×1/4 |

(注) 10円未満の端数は,切り捨てる。

5 法第19条第2号・3号の認定を受けた小学校就学前子どもの保育所月途中入退所に係る日割り徴収計算

(1) 月途中入所の場合 利用者負担月額×〔当該月の月途中入所日から開所日数(25日を超える場合は,25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。) |

(2) 月途中退所の場合 利用者負担月額×〔当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。) |

別表第3(第10条関係)

(平28規則12・全改,平29規則7・令元規則11・令6規則2・令6規則11・一部改正)

法第19条第2・3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準表

(保育短時間)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||

階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |

第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第3階層 | 所得割課税額 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |

ひとり親世帯等以外 | 0円 | 0円 | 0円 | ||

第4A階層 | 所得割課税額 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |

ひとり親世帯等以外 | 0円 | 0円 | 0円 | ||

第4B階層 | 所得割課税額 97,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第5階層 | 所得割課税額 169,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第6階層 | 所得割課税額 301,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第7階層 | 所得割課税額 397,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | |

第8階層 | 所得割課税額 397,000円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | |

備考 保育短時間の保育料金は,保育標準時間の▲1.7%(国基準)

1 「ひとり親世帯等」とは,保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児(在宅の者に限る。)

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)

(7) 保護者等の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた者

2 第4A階層までの世帯のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯であって,当該世帯が2人以上の生計を一にする子どもを有するときは,当該世帯から入園している小学校就学前子どもの保育料は,次表の第1欄に掲げる区分に応じ,それぞれ第2欄により計算して得た額を保育料とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 第4A階層までのひとり親世帯等以外のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯で生計を一にする子どものうち,最年長から2人目(年齢が同じ就学前児童が2人以上いる場合は,そのうちの1人とする。) | 利用者負担額基準表に定める額×1/2 |

イ 第4A階層までのひとり親世帯等で,生計を一にする子どものうち,最年長から2人目以降 | 0円 |

ウ 第4A階層までのひとり親世帯等以外のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯で生計を一にする子どものうち,最年長から3人目以降 | 0円 |

(注) 10円未満の端数は,切り捨てる。

3 第4B階層から第8階層までの世帯であって,同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部,知的障害児通園施設,難聴幼児通園施設,肢体不自由児施設通園部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービス情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において,次表第1欄に掲げる児童が保育所等に入所している際には,第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童のうち,年長者(該当する児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準表に定める額 |

イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち,年長者(該当する児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準表に定める額×1/2 |

ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |

(注) 10円未満の端数は,切り捨てる。

4 満18歳未満の児童(ただし,18歳に達する日以後最初の3月31日までの間を含む。以下同じ。)を現に3人以上扶養している世帯で,その世帯の満18歳未満の児童のうち,認定を受けた児童が3人目以降に該当する就学前児童(市町村民税所得割課税額が97,000円以上の世帯に属する就学前を除く。)が保育所等に入所した場合の保育料は,次表第1欄に掲げる区分に応じ,第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 保育所等に入所している児童のうち,年齢の最も高い児童 | 利用者負担額基準表に定める額×2/3 |

イ 保育所等に入所しているア以外の児童のうち,年齢が最も高い児童 | 利用者負担額基準表に定める額×1/4 |

(注) 10円未満の端数は,切り捨てる。

5 法第19条第2号・3号の認定を受けた小学校就学前子どもの保育所月途中入退所に係る日割り徴収計算

(1) 月途中入所の場合 利用者負担月額×〔当該月の月途中入所日から開所日数(25日を超える場合は,25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。) |

(2) 月途中退所の場合 利用者負担月額×〔当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。) |

(令6規則2・全改)

(平31規則3・全改,令5規則13・旧第4号様式繰上)

(平31規則3・全改,令5規則13・旧第5号様式繰上)

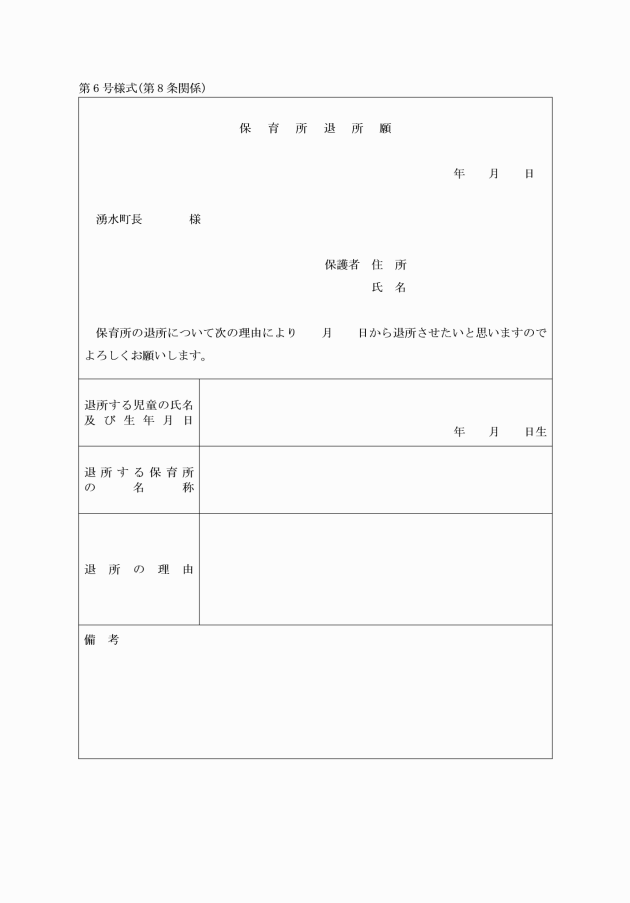

(令5規則13・旧第6号様式繰上)

(令元規則11・全改,令5規則13・旧第7号様式繰上)

(平31規則3・全改,令5規則13・旧第8号様式繰上・一部改正)

(令元規則11・全改,令5規則13・旧第9号様式繰上)

(令元規則11・全改,令5規則13・旧第10号様式繰上)

(平31規則3・全改,令5規則13・旧第11号様式繰上)

(平31規則3・全改,令5規則13・旧第12号様式繰上・一部改正)